Verständnis der Frequenzumschaltfähigkeit von HF-Modulen

HF-Funkmodule haben zunehmend an Sophistikation gewonnen, was ihre Fähigkeit betrifft, in mehreren Frequenzbändern zu arbeiten. Moderne HF-Funkmodul-Designs enthalten fortschrittliche Funktionen, die einen dynamischen Frequenzwechsel zwischen gängigen Bändern wie 868 MHz und 915 MHz ermöglichen. Diese Fähigkeit ist besonders wertvoll für Produkte, die in verschiedenen Regionen mit unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen eingesetzt werden sollen.

Die technische Machbarkeit des Frequenzwechsels während des Betriebs hängt von mehreren entscheidenden Faktoren ab, darunter die Hardware-Architektur des Moduls, die Firmware-Implementierung und regulatorische Konformitätsaspekte. Wir werden die verschiedenen Aspekte untersuchen, die diese Funktionalität ermöglichen, und verstehen, wie sie effektiv implementiert werden kann.

Kerntechnologie hinter dem Frequenzwechsel

Anforderungen an die Hardware-Architektur

Damit ein HF-Funkmodul dynamisches Frequenzumschalten unterstützen kann, muss es bestimmte Hardware-Komponenten enthalten. Im Zentrum dieser Fähigkeit steht ein programmierbarer Frequenzsynthesizer, der typischerweise mithilfe eines Phasenregelkreises (PLL) realisiert wird. Dies ermöglicht es dem Modul, verschiedene Trägerfrequenzen aus einem einzigen Referenzoszillator zu erzeugen.

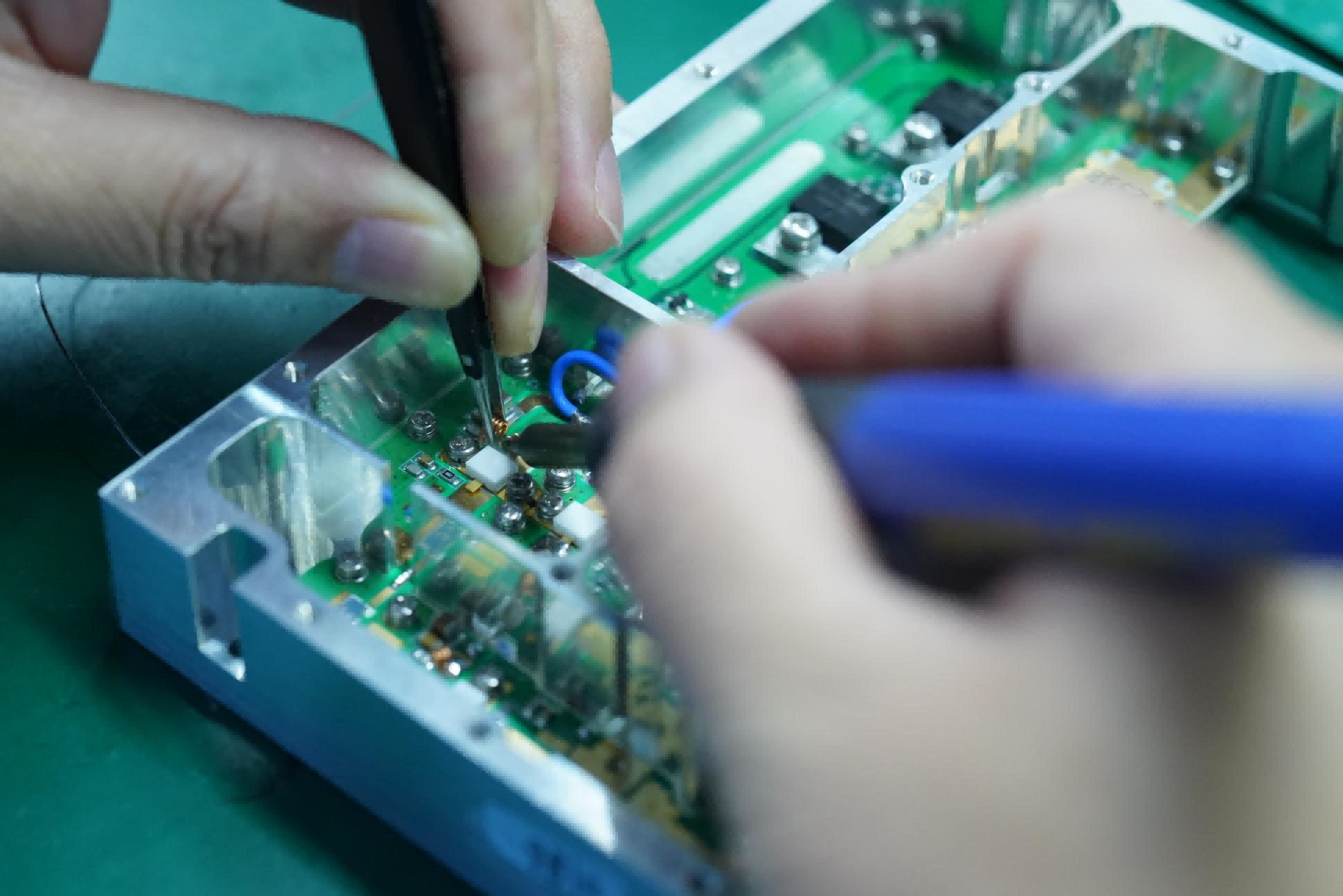

Das Funk-Frontend muss ebenfalls mit ausreichender Bandbreite ausgelegt sein, um beide Frequenzbänder zu unterstützen. Dazu gehören sorgfältig entworfene Anpassungsnetzwerke, Filter und Verstärker, die über den gewünschten Frequenzbereich hinweg eine optimale Leistung aufrechterhalten können. Moderne Halbleiterfertigungsverfahren haben es zunehmend ermöglicht, solche flexiblen Funkarchitekturen zu realisieren.

Überlegungen zur Firmware-Implementierung

Die Firmware des Moduls spielt eine entscheidende Rolle bei der Steuerung von Frequenzwechseln. Sie muss Aufgaben wie die Neukonfiguration der PLL-Parameter, die Anpassung der Sendeleistung und die Einhaltung korrekter Timing-Abläufe während der Frequenzänderungen bewältigen. Die Implementierung umfasst typischerweise Kalibrierungsabläufe, die die Leistung in jedem Frequenzband optimieren.

Fortgeschrittene HF-Sende- und Empfangsmodul-Designs integrieren häufig Funktionen zur Echtzeitüberwachung und -anpassung. Dadurch kann das System eine optimale Leistung aufrechterhalten, während es zwischen Frequenzen wechselt, und Faktoren wie Temperaturschwankungen und Spannungsänderungen berücksichtigen, die das Verhalten des Funkgeräts beeinflussen könnten.

Regulatorische und Leistungsbezogene Auswirkungen

Konformitätsanforderungen

Bei der Konstruktion eines HF-Funkmoduls, das sowohl im 868-MHz- als auch im 915-MHz-Bereich arbeiten kann, müssen Hersteller die Einhaltung der regionalen Vorschriften sicherstellen. Das 868-MHz-Band wird üblicherweise in Europa (gemäß ETSI-Vorgaben) verwendet, während 915 MHz in Nordamerika verbreitet ist (gemäß FCC-Richtlinien). Jede Region hat spezifische Anforderungen hinsichtlich Sendeleistung, Duty Cycle und Kanalabstand.

Die Firmware des Moduls muss regionsspezifische Parameter enthalten und sicherstellen, dass das Gerät unabhängig von der ausgewählten Frequenz innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte arbeitet. Dies erfordert häufig ausgeklügelte Managementsysteme, die die Betriebsregion erkennen und automatisch entsprechende Beschränkungen anwenden können.

Strategien zur Leistungsoptimierung

Um eine optimale Leistung über mehrere Frequenzbänder hinweg zu erreichen, müssen mehrere Schlüsselaspekte sorgfältig berücksichtigt werden. Das Funkmodul muss unabhängig von der Betriebsfrequenz eine gleichbleibende Empfindlichkeit, Ausgangsleistung und Signalqualität aufweisen. Dies erfordert den Einsatz fortschrittlicher Systeme zur automatischen Verstärkungsregelung sowie leistungsfähiger Algorithmen für das Leistungsmanagement.

Ingenieure müssen außerdem die Auswirkungen des Frequenzwechsels auf die Nachbarkanalunterdrückung und unerwünschte Abstrahlungen berücksichtigen. Fortschrittliche Filtertechniken und eine geeignete Isolation zwischen Schaltungseinheiten helfen dabei, die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig in allen Betriebsarten die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.

Best Practices für die Implementierung

Designüberlegungen

Bei der Entwicklung eines HF-Funkmoduls mit Frequenzumschaltfunktionen werden mehrere Konstruktionsaspekte kritisch. Die Leiterplattenanordnung muss beide Frequenzbänder aufnehmen können, dabei parasitäre Effekte minimieren und eine gute Isolation gewährleisten. Die Komponentenauswahl muss den gesamten Bereich der Betriebsfrequenzen berücksichtigen, um unter allen Bedingungen eine ausreichende Leistung sicherzustellen.

Das Strommanagement wird besonders wichtig, da unterschiedliche Frequenzen möglicherweise variierende Leistungspegel erfordern, um die Verbindungsqualität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die regionalen Vorschriften einzuhalten. Die Konstruktion sollte effiziente Leistungsverstärker- und rauscharme Verstärkerstufen beinhalten, die über den gesamten Frequenzbereich hinweg wirksam arbeiten.

Testen und Validierung

Eine umfassende Prüfung ist entscheidend, um einen zuverlässigen Betrieb eines Dual-Band-RF-Funkmoduls sicherzustellen. Dazu gehört die Überprüfung von Leistungskenngrößen wie Empfindlichkeit, Ausgangsleistung und Nachbarkanalunterdrückung auf beiden Frequenzen. Die Umweltprüfung gewinnt besondere Bedeutung, da Temperaturschwankungen die Frequenzstabilität und das Umschaltverhalten beeinträchtigen können.

Die Hersteller müssen zudem die Fähigkeit des Moduls überprüfen, die Verbindungsqualität während des Frequenzwechsels aufrechtzuerhalten. Dies beinhaltet die Messung der Umschaltzeiten, die Sicherstellung der Datenintegrität sowie die ordnungsgemäße Funktion eventueller Fehlerkorrekturmechanismen.

Künftige Entwicklungen und Trends

Aufkommende Technologien

Der Bereich des RF-Funkmodul-Designs entwickelt sich weiter, wobei neue Technologien eine noch größere Flexibilität bei der Frequenznutzung ermöglichen. Fortschrittliche Halbleiterfertigungsverfahren erlauben die Integration komplexerer Systeme zur Frequenzsynthese und -steuerung, während gleichzeitig der Stromverbrauch gesenkt und die Leistung verbessert wird.

Softwaredefinierte Radio-(SDR-)Techniken werden zunehmend verbreitet und bieten beispiellose Flexibilität bei der Frequenzwahl und Modulationsverfahren. Dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen und zu noch vielseitigeren drahtlosen Modulen in der Zukunft führen.

Marktanforderungen und Anwendungen

Die Nachfrage nach frequenzagilen HF-Drahtlosmodulen wächst, angetrieben durch die Notwendigkeit globaler Produktbereitstellungen und immer komplexerer drahtloser Ökosysteme. Anwendungen im Bereich IoT, industrielle Automatisierung und intelligente Infrastruktur treiben diesen Trend besonders voran, da diese Systeme oft in verschiedenen Regionen betrieben werden müssen und mit unterschiedlichen drahtlosen Standards koexistieren sollen.

Hersteller reagieren darauf, indem sie ausgefeiltere Module entwickeln, die nicht nur zwischen Frequenzbändern wechseln können, sondern auch ihre Protokolle und Betriebsparameter anpassen, um die Leistung in unterschiedlichen Umgebungen zu optimieren.

Häufig gestellte Fragen

Wie schnell kann ein HF-Modul zwischen Frequenzen wechseln?

Moderne Funkmodule mit HF-Technologie können normalerweise innerhalb von Millisekunden zwischen Frequenzen wechseln, wobei die genaue Umschaltzeit von der jeweiligen Hardware-Implementierung und der Firmware-Architektur abhängt. Hochleistungsmodule können Umschaltzeiten von weniger als 100 Mikrosekunden erreichen.

Hat das Wechseln der Frequenz Auswirkungen auf den Stromverbrauch?

Das Wechseln der Frequenz kann während der Übergangsphase, in der sich der PLL auf die neue Frequenz zurückregelt, geringfügige Auswirkungen auf den Stromverbrauch haben. Bei gut konzipierten Modulen wird dieser Effekt jedoch durch effiziente Energiemanagement-Techniken minimiert.

Gibt es Leistungseinbußen beim Support mehrerer Frequenzbänder?

Obwohl moderne Designs solche Kompromisse minimieren, kann die Unterstützung mehrerer Frequenzbänder zu leicht erhöhten Bauteilkosten und komplexeren Leiterplattenlayouts führen. Für die meisten Anwendungen überwiegen jedoch die Vorteile hinsichtlich regionaler Flexibilität diese Nachteile.

EN

EN